どうも、メケです。

前話 ④農業革命が何をもたらしたか のまとめです。

農業革命によって、社会、国家が拡大化した。

安定した社会を維持するのに階層社会(ヒエラルキー)ができた。

それらは虚構と神話によってなされた。

小さな部族単位だったものが中国を統一した秦朝では臣民4000万人、地中海を統一したローマ帝国では臣民1億人。メチャクチャ大きな帝国にまでなった。虚構、神話の想像力がいかに強力であったかといったことについてお話しました。知らぬ人同士が日常的に協力できるようになり集団が大きくなっていったといった内容でした。

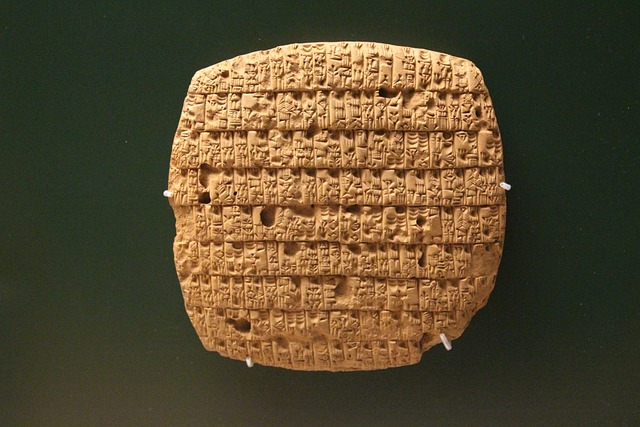

税や土地を管理するのに「書記体系」が発明された。脳の外で処理することが可能になった。

なお、①②③については以下のとおりです。

サピエンス全史 ② 農業革命前夜 動物界で最も破壊的な種 サピエンス

目次

世界を統一した貨幣

最初、物々交換。

いつしか、麦、ウガンダのタカラ貝、刑務所でのタバコが貨幣のような役割を果たすようになった。みんなが欲しがり、保存が効くから。それぞれのモノのレートを知らなくても交換しやすかったから。貨幣の役割をしたモノは他にもある。牛、皮、穀物、塩、珠、布、約束手形など、これらを通過として経済は栄えた。

→驚きなのが世界でそれぞれ貨幣の役割を果たすものが生まれたということ。いづれはどこかで貨幣→硬貨という流れだったんじゃないかなー。

やがて、貴金属の一定の重さが硬貨の誕生になった。史上初の硬貨はアナトリアの王のリュアッティスが紀元前640年頃に造った。それには識別記号がふされ、一定の重さをもつ金や銀であった。硬貨にはどれだけの貴金属が含まれているかが刻印さていた。その硬貨には発行元の刻印と中身を保証した権威がふされていた。やがてこの硬貨の方式が現代の硬貨につながった元祖らしい。

→アナトリアで硬貨が生まれたなくてもたぶん他の何処かで硬貨は生まれていた。ボクはそう思う。

硬貨のメリット

ただの貴金属の塊だと毎回秤で測らないといけない。しかもそれが本当に純粋な貴金属かどうか、外見からは判断がつかない。

刻印された硬貨は測ったりせずともその価値を保証してくれているので扱いが金塊よりも簡単。

硬貨の刻印は硬貨の価値を保証する権威的な証である。

→にしても、硬貨のシステム(価値の保証を刻印)を発明した人すごい!

→硬貨とはなにか、信用=虚構そのもの

例えば、ローマのデナリウス硬貨は、ローマ帝国の信用が厚かったので帝国国境の外でさえ通用した。

貨幣によって見ず知らずの人同士、信頼しあってなくても効果的に協力できるようになった。

→ここも信用=虚構で説明できるところがすごい。硬貨=貨幣=信用というのは想像がつくけど、そこから先、虚構を信じる能力を人類が獲得したからだという視点が新鮮。

貨幣は人間が生み出した信頼制度のうち、ほぼどんな文化圏の人をも飲み込み、宗教、性別、人種、年齢、性的指向に基づいて差別することのない唯一のもの。

→なるほどと思う。

貨幣は心が広い。言語や国家の法律、文化の基準、宗教的信仰、社会習慣よりも心が広い。

貨幣の影

貨幣はあらゆるものに転換可能。

値段のつけることのできないものにも貨幣で交換できてしまう。例えば名誉、忠誠、道徳性、愛など。もっというと、人身売買、奴隷制度、売春、金で君主を裏切るとか、暗殺、

貨幣には更に邪悪な面もあるとのこと。

貨幣には信頼がある。人同士信頼がなくとも貨幣で協力し合える。金の切れ目が縁の切れ目。貨幣を使い果たしたら自分の信頼もそれまでだ。

→人類の歴史を「虚構」という視点で見ることでここまで歴史を語れるとは、学校教育ではこんな視点で全く教わらなかったので驚きだ。「虚構」という視点によって、「硬貨」だけでなく、鳥瞰図のように俯瞰して歴史全体を見ることができる。すごい視点だ。

→帝国とは何か、「彼ら」を飲み込み「私たち」にしていく作業=協力=虚構

昔は多くの異なる民族がいて、それぞれの民族の人口が少なかった。帝国とは多様な民族集団を単一の政治的傘下に収め、様々な民族の特徴を徐々に踏み倒して、新たな大きな集団を作り上げたもののことをいう。

そこには、異なる民族同士の「私たち」と「彼ら」による境界があり、「彼ら」がどうなろうが、「私たち」にとって知ったことではない。だから、新たな侵入者「帝国」によって、非侵入者側の「彼ら」は徹底的に惨殺され、迫害、搾取された。

とはいえ、現代の人々はどこかしらの帝国の民の子孫であるとも、著者は言っている。

近代の大英帝国、同時代のオランダ、フランス、ベルギー、アメリカなどの帝国。ノヴゴロド、ローマ、カルタゴ、アテネ、パブロフスクなどの帝国。今ある政治、料理、文化は帝国によるところが多いと。。。

→帝国のおかげなのだろうか。昔の人達があって今があると思えばそうは思える。けど、帝国時代を生きたいとは思わない。どうしても詐取迫害される側の方を見てしまう。

帝国の残虐性だけをとって否定はできない。言語でさえも。東アジアのほとんどは漢帝国の言語で話し、アメリカ南北大陸のほとんどは英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、かつての帝国の言語を話す。今日のエジプトはアラビア語を話す。

今ある、料理、文化、歴史も帝国によるところが大きいと著者は言っている。

→確かにそうなのだが。詐取迫害の余剰生産分のおかげでもあるとボクは思う。

帝国は征服から得たお金で軍隊やとりでを築き、哲学や芸術、道義や慈善行為にもお金を回した。

→たとえばローマ帝国はそのおかげでキケロやセネカ、聖アウグスティヌスが思想や著述にお金と時間を書けることができた。

→タージマハルはムガル帝国がインドの臣民を搾取して作られたものだと。

→ハブスブルグ帝国はスラブ語、ハンガリー語、ルーマニア語を話す地域から得たお金でハイドンの給料やモーツアルトの作曲代が支払われたという。

→確かに。でも、手放しには喜べない。けど実際歴史上に残っているのはハイドン、モーツアルトなどの有名人たちだ。残そうとしたから残っているとも言える。詐取迫害した人々のことは侵略者によって歴史から消されている。だから残ってないとも言える。

「彼ら」が「私たち」になる時

帝国は思想や人々、材、テクノロジーは政治的に分裂した地方よりも帝国の国境内のほうが拡がりやすかった。手間を省くために、書記体系、言語、通貨の標準化がなされた。

→これは、わからんでもない。帝国側からすると言語や通貨は同一のほうが手っ取り早い。しかし、支配された側からすると、やはり許しがたいものなのかもしれない。自分たちの言語、文化、歴史がなくなってしまうのだから。支配された側は帝国側から「彼ら」呼ばわりされ差別を受けたらしい。がしかし、何世代も経るうちに「彼ら」から「私たち」に変わってきたと言っている。

→ココのところはなるほどである。言語を強制的に変えられた世代は苦労しただろうけど、何世代も経るうちに支配者側の言語を話し支配者側の言語で思考するようになる。

帝国はたいがい、征服した諸民族から様々な文化を吸収融合させて混成文明を編み出した。

→結果論だと思う。成り行きでそうなったんじゃないかな。でも、ローマっぽいものはローマ風というし、ペルシア風、ギリシア風、アラビア風、なるほど、そう言うよね。そういう点ではなるほどとは思う。

ただし、文化同化の過程で征服された側は大きな心の痛手を負うとも言っている。

→そうだろなと思うよ。しかし、長い時を経るうちに「彼ら」も「私たち」というように支配者たちと同じ様に見られるようになったとのこと。

→この先、瞬間翻訳できるようになると言語の壁もなくなるし、「ドル」なんかはすでに世界通貨だし。世界レベルで経済は動いているわけだし、そこは国境の壁は薄い。将来は地球帝国のようなものになったりするんじゃないかな。

著者も似たようなことを言っている。世界中で多くのエリートや起業家、エンジニア、専門家、学者、法律家、管理者などによって国家の境界は薄くなってきていると述べている。

→まさにこれ、地球帝国じゃないかと僕は思うのである。

まとめ

本日はサピエンス全史上巻の最後、貨幣と帝国についてでした。

正直、貨幣、帝国のところは虚構という視点ではなるほどと思ったけど、取り立てて珍しさはなかった。

やはり「サピエンス全史 上巻」では序章の認知革命~農業革命が起こるまでぐらいがロマンがあっておもしろかった。まさに「虚構を語れる能力の獲得」が他のホモ属とを決定的に進化を分けたできごと。

農業革命~帝国まではその「虚構を語る能力、信じる能力」があったからココまで歴史文化は発展してきたと見ることができるのかなー。

そういうすべてを「虚構」で歴史を俯瞰する点が新鮮でおもしろかったです。

次回より「下巻」です。

ということで「⑤世界最強の征服者ー貨幣、帝国から世界統一へ」でした。

どこまで行けるかわかりませんがコツコツ書いていきます。

いつも読んでくださいましてありがとうございます。

それでは。